基本理念

「我等には世界最高の商品を開発普及する使命がある」

「我等には顧客への奉仕と文化の向上を期する責任がある」

「我等には総親和のもと会社と従業員の繁栄を計る義務がある」

サタケは綱領でそう謳っています。

皆様の夢の実現をお手伝いさせていただくこと

社会の発展に貢献していくこと

そのために、サタケはさまざまな活動に取り組んでいます。

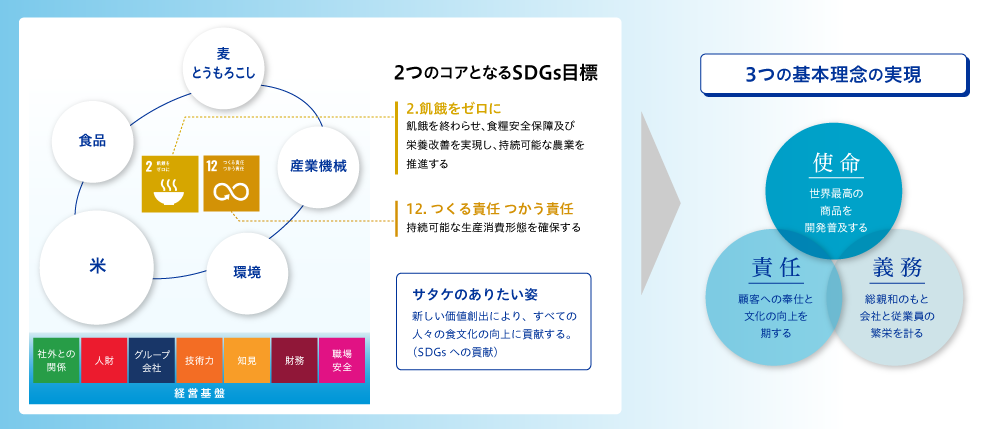

SDGsへの取り組み

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。サタケでは創業以来の基本理念に基づき、会社を取り巻くすべての人々の夢を実現するための製品・サービスや事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

サタケの重要課題

サタケでは、創業の精神である基本理念のもと、世界の人々の食文化に貢献するため、「事業を通じた価値創出」と「価値創出を支える基盤形成」の2つの面から、重要課題を特定し、SDGsへの貢献に取り組みます。

| 重要テーマ | 重要課題 | 関連するSDGs目標 | |

|---|---|---|---|

| 事業を通じた価値創出 | 世界の食のニーズに応える「穀類総合プラント」の提供 |

|

|

| 創業以来培ったサタケ独自の穀類加工技術を活かし、穀類の最適加工を実現 | |||

| 穀類の品質担保を支援する「分析サービス」の提供 | |||

| 予防保全を重視したメンテナンスサービスの提供 | |||

| 価値創出を支える基盤形成 | 環境 (E) |

|

|

| 社会 (S) |

|

|

|

| ガバナンス (G) |

|

|

|

SDGsへの取り組み

サタケが取り組む重要課題に対して、目標2及び12をコアとなるSDGs目標と位置づけ、目標達成に向けて活動を推進しています。

ISO認定・認証

サタケは、新たな価値と利益を創出できる商品・サービスを提供し、お客様の ご満足をいただくことを目指しています。これには、私どもの商品・サービスが 環境にやさしく、高品質で安全であることが不可欠です。また、事業活動においても、環境負荷の低減や情報セキュリティの維持・向上にしっかりと取り組むことは 企業の社会的責任と考えています。これらの達成に確実かつ効率的に取り組むため、サタケは国際標準であるISOマネジメントシステムを導入し、グループ会社を含む全部門で活動しています。

サタケISO認定・認証状況

ISO9001・ISO14001

品質・環境方針

サタケグループは、基本理念である『綱領』に基づき、高品質な商品・サービスを提供するとともに、地球環境の保全を考慮した事業活動を行い、会社をとりまく全ての人々を幸せにすることを目指す。

- 本方針遂行のため、品質・環境マネジメントシステムを運用し、継続的な改善を行う。

- 「安全」「安心」「美味」「健康」をコンセプトに、顧客のニーズと期待に応え、信頼を得る商品・サービスを提供する。

- 法令・規制及び顧客や地域住民等との同意した要求事項を順守する。

- すべての事業活動において、環境保全、省エネルギー、省資源、汚染の予防等を推進し、環境負荷の低減に努める。

- 社内外を問わず、利害関係者とのコミュニケーションに努める。

ISO/IEC27001

情報セキュリティ方針

サタケグループは、基本理念である「綱領」に基づき、情報セキュリティを考慮した事業活動を行い、会社をとりまくすべての人々を幸せにすることを目指す。

- 本方針遂行のため、情報セキュリティマネジメントシステムを運用し、目的達成に向けて継続的な改善を行う。

- 事業活動を通じて得た情報を適切に管理し、有効かつ適正に利用することで顧客のニーズと期待に応え、信頼を得る商品・サービスを提供する。

- 従業員の情報セキュリティ意識の維持及び向上のため、継続的に教育を実施する。

- 情報セキュリティに関連する法令・規制及び顧客、取引先等との合意した要求事項を順守する。

- すべての事業活動において、情報セキュリティ維持及び向上を推進し、情報セキュリティ事故の未然防止に努める。

ISO/IEC17025

化学分析品質方針

当試験所は、高品質な分析試験の実施を通じて、食文化の向上および食生活の安全・安心に寄与することを信念とし、公正な活動を実施する。化学分析品質マネジメントシステムの適切な運用と改善により、常に信頼性と公平性の確保に努め、お客様にご満足頂くことを目指す。

当試験所の全従業員は、自らの活動に自覚と責任を持ち、次の事項を確実に実践する。

- 常に中立的な立場を保ち、透明かつ一貫性のある手続きを行う

- 誠意を持ってお客様に対応し、業務上知り得たお客様の機密を保護する

- 信頼性の高い分析試験を実施するため、技術水準および能力の維持・向上に努める

- 本方針および化学分析品質システムの規定事項を順守し、継続的に改善を行う

ISO/IEC17025とは

分析や校正を実施する事業所の能力を定めた国際規格で、徹底した管理と技術力が要求される。認定取得により、高精度で信頼性の高い分析を実施する能力があることが証明される。

認定試験

米のカドミウム定量分析、米のDNA品種鑑定(定量分析)、米の残留農薬分析(GC/MS/MS)