ニュースリリース・お知らせ

ユーザー

米の未来を支える株式会社高橋商事の挑戦

2025.05.26

No.25-012 / 2025年5月26日

米の未来を支える株式会社高橋商事の挑戦

― 精米のプロフェッショナルが日本酒の最新精米技術に取り組む ―

オーダーメイド精米と徹底した品質管理で米の総合商社として確固たる地位を築いた株式会社高橋商事。「人の力」で磨き上げた技術と信念が描く未来とは何か。業界の将来を見据え地域と共に歩むその姿に迫る。

【北のまち・北海道旭川】

大地の鼓動が聞こえる北海道のほぼ中央に位置する旭川市はそびえ立つ大雪山系の山々が街を包み込み、四季の移ろいと共にその表情を変えていく。人口約32万人の北海道第二の都市でありながら、豊かな自然と都市機能が調和する同市は、年間を通して美しい風景が広がることから観光地としても人気が高い。JRや空港など公共交通機関も整っており、道内外の主要都市へのアクセスが良好なため「北の大地の玄関口」としての役割も果たす。

また、寒暖差の大きい気候と豊かな土壌に恵まれた農業の盛んな地域で、特に北海道有数の米どころとしても知られている。玉ねぎやとうもろこし、大豆なども栽培しており、豊かな自然が育む農作物は、食卓に北海道の恵みを届ける存在として多くの人に親しまれている。その米どころ旭川市で自社の発展だけではなく、地元を盛り上げるべく情熱を注ぐ会社がある。

【受け継いだ想い、未来への決意】

米の集荷・精米加工・販売を手がける株式会社高橋商事(本社:北海道旭川市永山町8-147-1、代表取締役社長:髙橋伸也)は、1983年に玄米の調製会社として創業。1995年に主食販売課を立ち上げ、一般家庭および飲食店などへの配送販売を開始した。そんな同社に大きな転機が訪れたのは2003年。代表取締役社長に就任した髙橋伸也氏の熱き想いが会社の命運を分けることとなる。

学生時代、戦場カメラマンに憧れた髙橋氏は、高校卒業後、カメラの専門学校へ進学。卒業後はテレビ局の報道カメラマンとして国内外を飛び回った。「ソ連が崩壊する1週間前まで現地取材をしていたんですよ」と懐かしむ髙橋氏は、創業者である父・髙橋敏雄氏が築き上げた会社の未来を守るため、1995年に入社。新工場の立ち上げや事業拡大に奔走し、味噌や焼酎など加工用米の事業発展に手腕を発揮した。

【品質を支える基盤づくり】

髙橋氏は社長就任後、更なる事業拡大に向けてオーダーメイド精米に取り組むべく「品質管理室」を新設。翌2004年、品質マネジメント規格ISO9001と環境マネジメント規格ISO14001を取得し、品質と環境への取り組みを制度化した。また、2014年には食品安全の国際規格FSSC22000を取得。取引先からの信頼を一層強固なものとした。

現在、同社は旭川市内に2拠点8工場を構え、事業は白米・冷凍食品・パックご飯などの主食用米から日本酒、みりん、米菓、焼酎、焙煎用の加工用米原料など多岐にわたる。販売網は北海道内にとどまらず、大手外食チェーンや食品メーカーなど全国へと広がっている。

髙橋氏が会社を率いて約20年。今や主食用米と加工用米を手掛ける全国でも有数の「米の総合商社」としてその地位を確固たるものとした。そんな同社の強みについて髙橋氏は「人の力と創意工夫」であると語る。

「工場を見てもらうと分かりますが、我々は一切コンピューター管理をしていません。なぜなら扱うお米が全てオーダーメイドだからです。機械(精米機)は全自動ですが、結局のところ人間が指示した通りにしか動きませんよね。つまり、お客様ごとに異なる細かな要望に対応するためには人の手と目で判断することが不可欠であり、米のポテンシャルを引き出せるか否かは使い手の腕次第。当社は機械を導入していますが、品質管理は担当者が責任をもってアナログ的に取り組んでおり、これこそが他社には真似できない高橋商事の強みです」(髙橋氏)。

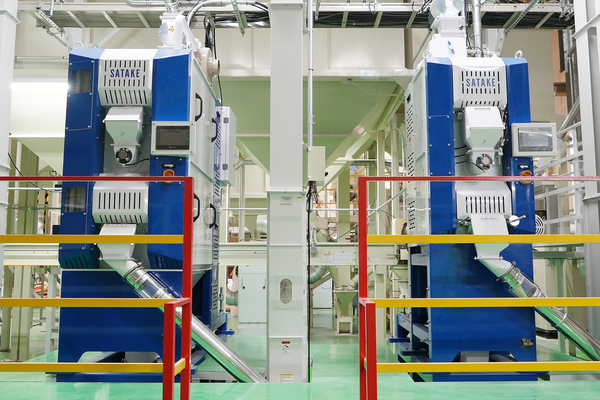

また、さらなる品質向上を目指して、既存の加工用米(特定米穀)向け精米機を更新すべく、2024年にサタケの研削式精米機「ミルソフト」および摩擦式精米機「ミルクリア」の2機種を導入した。両機の採用により「以前よりも糠切れが良く白度の高い高歩留まりの精米が可能になった」と胸をなでおろすのは、精米試験を担当し精米機導入に尽力した製造部課長の菊地晴紀氏である。

「特定米穀は1.8~2.0ミリの篩(ふるい)を抜けた米が対象なので、通常の米より米粒が小さく割れやすい。そのため、とても慎重かつ丁寧に精米をしているのですが、それでも従来の精米機では『未熟米の背筋(せすじ)※1、背黒(せぐろ)※2残りが多いこと』『それらの精米を試みると糠と砕米が増えること』が課題でした。そこで、精米機の更新にあたり歩留まりの大幅低下を解決すべく、さまざまなメーカーに相談させてもらったところ、サタケさんより現地試験の打診をいただきました。能力やスクリーン形状など弊社の要望にも対応いただき4か月に及ぶ試験を行った結果、我々が求める品質基準を満たしたことが決め手となり、2024年に両機を導入しました。

特に今回採用したミルソフトは、米を精米する搗精室全体を使って精米するため精米時の内部圧力が均一となり、未熟米でも割れることなくきれいに精米することが可能に。また、砕米や未熟米の背筋、背黒残りが少なく、後工程の良品・不良品を仕分ける光選別機での除去米も軽減され、工場全体の歩留まりが上がりました。今まで以上にお客様のご要望にお応えできるようになったので導入してよかったです」と語る。

※1 背筋(せすじ)・・・米の背側(胚芽の対角)に細かい線状の糠が残ったもの

※2 背黒(せぐろ)・・・米の背側(胚芽の対角)に黒い部分があるもの

【新たな挑戦、醸造用精米事業への参入】

高橋商事は生産効率の向上を目的とした設備投資を積極的に進めると同時に、新たなビジネス領域への挑戦にも意欲的に取り組んでいる。その一つが2022年に本格始動した醸造用精米事業である。現在、道内には17の日本酒蔵があり、内14蔵が精米機を保有せず外部の精米会社に精米を委託している。ここ数年は委託精米の需要が供給を上回る状況が続いており、課題解決のため2020年に高橋商事へ醸造用精米事業の参入打診が届いた。

しかしながら、当時同社は東日本農産株式会社(株式会社神明、木徳神糧株式会社、高橋商事による合弁会社)の栃木工場の建設が進行していたため、リソースの兼ね合いから事業参入を見送る決断をせざるを得なかった。

醸造事業参入の見送りから数日が過ぎたある日、旭川市に拠点を置く男山株式会社を訪れた際に、髙橋氏がその打診話を何気なく打ち明けたところ、先方は驚くほど前向きな反応を示し事業参入を強く後押しした。一度は見送った経緯から簡単に決断を下せずにいた髙橋氏だが、迷いを振り切るきっかけとなる出来事が起こった。

「男山さんに伺った数日後、偶然東京行きの飛行機で山崎五良専務(男山株式会社)と隣り合わせになって『うちの米をすべて任せるので、委託精米の参入を本気で考えてくれませんか』と。さすがに醸造用精米は未知の領域でしたから、まずは状況を把握したいと伝えたところ、すぐに過去の事例やデータを共有してくださって。そのスピード感と熱意から本当に切実な課題なのだと実感しました」(髙橋氏)。

社内で事業化の可能性について慎重に検討を重ねた結果、なんとか実現の目処が立った同社は、覚悟を決めて将来を見据えた判断のもと、醸造用精米機「EDB」5台の導入を決断。こうして、高橋商事の新たな挑戦が幕を開けた。

【醸造用精米機「EDB」を知る】

高橋商事は醸造用精米機の導入に向け、1年にわたるテスト精米を実施した。酒米に限らずさまざまな種類の米を精米し、醸造用精米機EDBの可能性を探ったのである。「新しい機械を導入する際は、さまざまな試験を徹底的に試すよう社員に伝えています。なぜなら、我々はオーダーメイド精米を行うため、その機械の能力や使い道を把握する必要があるからです。他の機械同様、今回も『どこまで細かく削れるのか』『圧力をどのようにかけられるのか』と、とことん追求しました。

その結果、EDBは使い方次第で面白いことができる、大きな可能性を秘めていると確信。醸造用精米事業は未知の領域ですが、1年間試験を重ねたことが大きな後押しとなり、EDBを一度に5台導入するという決断に至りました」。そう語る髙橋氏の言葉には、EDBへの期待と醸造業界への挑戦心がにじんでいた。

同社は試験から1年という月日を経て2022年に正式にEDBを導入、同年秋より本格稼働した。EDBの立ち上げを支えた製造部の菊地氏は、「EDBの性能以前に、醸造用精米機で精米することが初めての経験だったので緊張の連続でした。でも、サタケの技術者の方々が何度も入れ代わり立ち代わり来てくださったおかげで、疑問点や課題を解決することができ、少しずつ不安な気持ちが解消されていきました。今では自分なりに調整を加えながら最適な精米方法で運用しています」と語る。

また、現在、醸造用精米を担当している製造部主任の大森清矢氏は、精米における米の形状変化が環境によっても大きく左右されることが興味深かったと話す。「当然、砥石のメッシュや米への負荷のかけ方で形状は変わりますが、気温や湿度によっても変化することに驚きました。たとえば、急に冷え込んだ朝にいつも通りの設定で精米をしたら『あれ』って違和感を覚えることがあって(笑)。朝の冷え込みだけでなく、精米をスタートする時間が違えば仕上がりも変わるということに気がついたときは驚きましたね。

でもよく考えてみると、そもそも米は生鮮食品なので、同じ品種でもその年の気候によって微妙に特性が変わるから、環境によって精米の仕上がりが変わることは当たり前のことなんですよね。こうやって疑問点を解決したり、解決策を見つけられた瞬間は何より楽しいですね」。そう語る大森氏の目は、まるで新しい発見に胸を躍らせる研究者のようであった。

【酒蔵とともに、最高の日本酒を生み出す】

「酒蔵さんとお付き合いさせていただく以前は、杜氏さんって寡黙で職人気質なイメージがあったんですけど、最初にお世話になった男山の北村杜氏がとても気さくな方でして。杜氏さんの印象が良い意味で覆されました(笑)」と、笑顔で語るのは、長年にわたり高橋商事を支えてきた統括部部長の坂下裕之氏である。

「他の杜氏の方々も本当に素敵な方ばかりで、初めて出荷をする際には『何か気づきがあれば遠慮なく教えてね。それをカバーするのが俺たちの仕事だから』と、声をかけてくださるんです。そんな風に言ってもらえると、こちらもより良いものをつくりたい、届けたいと心の底から思いますね」と目を細める。

また、精米だけでなく、精米後の米が日本酒として商品化されるまで、米屋として伴走したいと考える坂下氏ら高橋商事には、成し遂げたい目標があるという。それは、酒蔵が目指す日本酒の酒質を実現するため、精米時に米の状態を見極め、最適な精米方法を提案することだ。通常、委託精米は、酒蔵が指定した精米歩合(どれだけ削るか)に従って精米を行うことが一般的である。しかし、高橋商事は単なる「精米の請負人」ではなく「最高の酒造りのためのパートナー」でありたいと考えている。

「多くの酒蔵さんは毎年同じ産地、同じ種類の酒米を指定し、精米歩合を決めてオーダーするのですが、米は生鮮食品だから年ごとに品質が変わり、タンパク質の含有量も異なります。よって、『今年はタンパク質が高いので真吟精米を試しませんか』とか『今年の米は割れやすいので精米歩合を調整しませんか』といった形で、精米の観点から酒蔵さんが目指す酒質に応じた提案など、酒造りの仲間として一緒に考えられるようになりたいですね」(坂下氏)。穏やかに語る同氏だが、発する言葉からは、単なる精米業者ではなく酒蔵とともに歩む覚悟が感じられる。この揺るぎのない想いこそが高橋商事が支持される理由である。

【新たな技術「真吟精米」が切り拓く可能性】

今回、新たに導入したEDBは、「真吟精米」という最新の精米技術を採用。従来の球形精米(米を丸く削る方法)とは異なり、真吟精米は米の形を平たく削ることで、表面付近に均等に含まれるタンパク質(日本酒の雑味となるもと)を効率的に除去できるため、従来ほど米を削らなくてもすっきりとした酒質の日本酒を醸すことが可能となる。

この新技術について、事業拡大を牽引し、高橋商事の成長を支えたキーパーソンの一人である取締役・製造部部長の稲葉康宣氏は「最近、『真吟精米特有のマスカットのような香りを生かしたいので真吟精米をしたい』といったオーダーを酒蔵さんからいただくことが増えてきました。まだ業界でも新しい技術ですが、酒蔵さんと情報交換を重ねる中で、その可能性を強く感じています」と語る。

また、近年の天候不良による米の品質への影響に対しても、真吟精米は重要な役割を果たすという。「精米する前の米の状態を見て、『このまま指定の精米歩合まで削ると割れてしまうな』と感じることがあるんです。そんなときに球形精米ではなく真吟精米を採用すれば、必要以上に削らずともタンパク質を取り除くことができるので、米が割れるリスクも避けられる。米の特性に応じて精米形状を使い分けることができるのは、酒蔵さんにとっても精米会社にとっても選択肢が広がると思います」(稲葉氏)。

【高橋商事が目指す未来】

米の総合商社として社員一丸となってその地位を確立してきた高橋商事は、今なお業界に新たな風を吹き込み続けている。今後の展望について髙橋氏に尋ねると、「一応、当面の売上目標は200億円に設定していますが、やることが多すぎて何から話したらいいか分からないですね」と笑顔を見せた。

「基本的には、『地元が良くなれば』『業界が良くなれば』という思いが根底にあります。業界というのは米業界だけでなく、農家さんも含めての話しです。やはり、業界全体が良くならなければ持続的な発展はありえません。誰か一人が勝ち続けるのではなく、売り手も買い手も、そして生産者である農家さんも、みんながWin-Winの関係を築けるような仕組みをつくりたいです」。

また、旭川のプロバレーボールチーム「ヴォレアス北海道」や、野球の独立リーグ「旭川Be:Stars」のスポンサーを務め、地域イベントへの協賛・参加も積極的に行っている。そこには「地元・旭川を盛り上げたい」という髙橋氏の強い想いがある。

「旭川は観光客が多いものの、大規模な娯楽施設が少なく、コンサートなどの開催も限られているため、定期的に旭川に訪れてくれる人が少ないです。でも、スポーツが盛り上がったり地域イベントが活性化すれば、人が訪れる理由になりますし、街の活気にもつながります。さらに、旭川で生まれ育った学生の多くは大学進学と同時に市外・道外へ出てしまい、地元企業のことを知らないまま社会に出てしまう。だからこそ、スポーツや地域イベントがきっかけで、故郷に良い思い出が残れば、『いつか戻りたい』と思う人も増えるはず。そういう未来をつくるためにも地元を盛り上げていきたいですね」(髙橋氏)。

一見クールに見える髙橋氏だが、その言葉の端々から伝わるのは、地元・業界・取引先のすべてと共に成長しようとする熱い覚悟だ。高橋商事の挑戦は、まだ始まったばかりである。

【取材を終えて】

現在、全国の酒蔵の約75%は精米機を所有しておらず、精米会社に委託している。そのため、酒蔵側が「精米前の米の状態」を詳しく把握できていないケースも少なくはない。しかし、高橋商事は精米結果やその年の米の傾向を酒蔵に惜しみなく共有することで、酒造りの重要なパートナーとしての役割を果たしている。

「精米」は単なる前工程ではなく、日本酒の品質を左右する重要なプロセスのひとつ。高橋商事は、日本酒づくりの現場に欠かせない存在となるに違いない。

以上

(本リリースへのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報部)

※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。